En tant qu’événement s’étendant sur près de 50 ans et touchant tous les coins du globe, la guerre froide a été étudiée de près par des centaines d’historiens. Les histoires de cette période ont abouti à des conclusions différentes et ont formé différentes interprétations de la guerre froide, des raisons pour lesquelles elle s’est produite et de la manière dont elle s’est développée et a évolué. Cette page propose un bref aperçu de l’historiographie de la guerre froide et de ses trois principales écoles de pensée.

Le rôle des historiens

Notre compréhension de la guerre froide a été façonnée par le travail des historiens. Depuis l’éclatement des tensions mondiales en 1945, les événements, les idées et les complexités de la guerre froide ont été recherchés, étudiés et interprétés par des milliers d’historiens.

Ces historiens ont exploré et émis des hypothèses sur les causes et les effets de la guerre froide. Ils ont examiné les idées, les motivations et les actions des principaux dirigeants de la guerre froide. Ils ont pesé les nombreux facteurs politiques, sociaux, économiques et culturels de l’époque. Ils ont évalué les résultats et les effets de la guerre froide, tant à l’échelle mondiale que dans des pays et régions particuliers.

Comme la plupart des historiens étudiant une période longue et complexe, ils ont formulé des interprétations différentes et sont parvenus à des conclusions différentes. En conséquence, l’historiographie de la guerre froide, comme la guerre froide elle-même, contient toute une gamme de points de vue, de perspectives et d’arguments.

Pourquoi des perspectives différentes ?

Pourquoi avoir Historiens de la guerre froide avez-vous formé des arguments différents et souvent concurrents ? Fondamentalement, il y a deux raisons principales à cela.

Le premier concerne les historiens et leurs perspectives uniques. Les historiens viennent d’horizons différents, apprennent l’histoire auprès de différentes personnes et adoptent des valeurs et des méthodologies différentes. Leurs opinions et leurs priorités sont façonnées par leur lieu d’origine, l’époque dans laquelle ils vivent et la compagnie qu’ils fréquentent.

Deuxièmement, la récence de la guerre froide et ses divisions politiques sont des facteurs qui compliquent la situation. La guerre froide a pris fin il y a un peu plus de 30 ans et ses tensions politiques et ses points de vue divergents se répercutent encore dans les sociétés modernes. Contrairement aux historiens qui se concentrent sur le Moyen Âge ou le La Révolution françaisePar exemple, la plupart des historiens de la guerre froide ont réellement vécu l’événement qu’ils étudient.

Il existe trois principaux mouvements ou écoles de pensée dans l’historiographie de la guerre froide. Celles-ci sont largement connues sous le nom d’écoles orthodoxes, révisionnistes et post-révisionnistes. Les historiens de ces écoles ne pensent pas de la même manière sur toutes les questions, et n’avancent pas toujours les mêmes arguments – mais leur approche générale ou leur position sur la guerre froide tend à être similaire.

L'école orthodoxe

Les conceptions orthodoxes de la guerre froide ont émergé parmi les historiens aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux au début des années 1950. Bien que moins utilisée aujourd'hui, cette perspective est également connue sous le nom de « vision traditionnelle ».

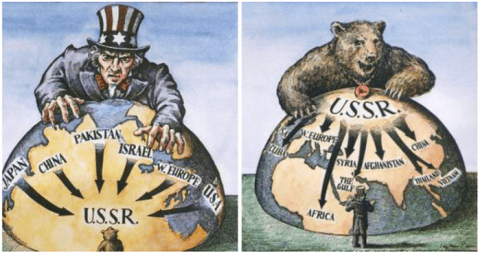

De manière générale, les historiens orthodoxes attribuent le déclenchement de la guerre froide à Joseph Staline et l'Union soviétique. Ils soutiennent que le régime soviétique a lancé la guerre froide en cherchant à s'étendre et à exercer un contrôle sur l'Europe et l'Asie. Ils attribuent cela à l'expansionnisme inhérent à la Russie, à la doctrine du marxiste-léninisme qui prêchait la révolution internationale et le communisme mondial, ainsi qu'à la paranoïa anti-occidentale de Staline.

Les historiens orthodoxes affirment que Staline a rompu les accords conclus à Yalta et Potsdam afin d’étendre le communisme soviétique en Europe de l’Est et dans le monde entier. Les actions trompeuses du dirigeant soviétique ont conduit à l’effondrement de la Grande Alliance et au début de la guerre froide.

«Selon le récit orthodoxe influent, le conflit était inévitable en raison de la nature des objectifs soviétiques et du caractère de Staline. C'était une illusion de croire que «l'oncle Joe» de la propagande de guerre pro-soviétique correspondait à la réalité. Staline n'était pas un homme d'État marchand de chevaux ou un chef politique à l'américaine, mais un dictateur impitoyable déterminé à étendre son système totalitaire bien au-delà des strictes exigences de la sécurité soviétique. Rien que les États-Unis ou la Grande-Bretagne auraient pu faire ne l’aurait persuadé de modérer ses desseins.

John Lamberton Harper, historien

passivité américaine

Dans l’esprit orthodoxe, les États-Unis n’ont joué qu’un rôle passif ou réactif dans ces événements. Les dirigeants américains ont entamé les négociations avec 1945 avec des objectifs bienveillants: ils ne cherchaient aucun territoire et étaient guidés par des principes plutôt que par leur intérêt personnel. Roosevelt ainsi que Truman tous deux cherchaient une conciliation avec Staline et des relations de travail d'après-guerre avec l'Union soviétique.

Cependant, lorsque Staline a violé les accords de 1945, les dirigeants américains, en particulier Truman, ont agi pour défendre l’autodétermination et la démocratie. De nombreuses histoires orthodoxes proposent également des critiques cinglantes de la politique économique et de la répression politique au sein du système soviétique, tout en ignorant les défauts du capitalisme américain.

Le point de vue orthodoxe est devenu la position historique acceptée des États-Unis dans les années 1950 - sans surprise, car il s'alignait sur les intérêts américains et justifiait les politiques américaines Doctrine Truman et par Théorie des dominos. Cela resta l'explication dominante de la guerre froide jusqu'à l'apparition d'historiens révisionnistes dans les 1960.

Les avocats notables de l'école orthodoxe inclus Arthur M. Schlesinger Jr, Herbert FeisThomas A. Bailey et Louis J. Halle. Il n’est pas surprenant que nombre de ces historiens aient occupé des fonctions officielles auprès du Département d’État américain ou d’autres organismes gouvernementaux.

Historiens révisionnistes

Les historiens révisionnistes attribuent aux États-Unis une plus grande responsabilité dans la guerre froide. Selon les révisionnistes, la politique américaine après la Seconde Guerre mondiale n’était ni passive ni inoffensive. Elle était motivée davantage par des considérations économiques et par l’intérêt national que par les principes de démocratie et d’autodétermination.

Les responsables politiques américains ont insisté pour contenir le communisme soviétique en Europe pour des raisons égoïstes: ils souhaitaient un continent européen peuplé de nations capitalistes ouvertes au commerce et aux exportations américaines. Des politiques telles que le prêt-bail, les prêts d’après-guerre et la Plan Marshall tous ont travaillé vers cet objectif.

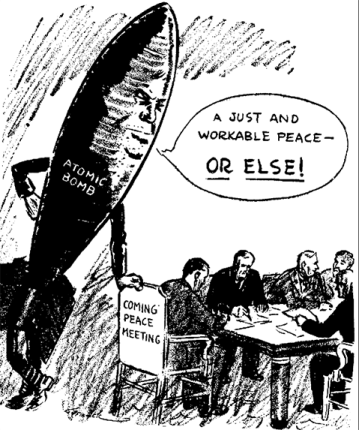

Certains historiens révisionnistes évoquent également la «diplomatie atomique» américaine en 1945. Gar Alperovitz, par exemple, fait valoir que Truman a utilisé des armes nucléaires contre le Japon, non pas pour des raisons militaires, mais pour fléchir la force diplomatique de l'Amérique lors de négociations avec Staline. À juste titre ou non, l'Union soviétique se sentait menacée par les politiques et les approches diplomatiques américaines du milieu à la fin des années 1940, qui ont contribué à l'effondrement de leur alliance et à une occasion perdue de conciliation d'après-guerre.

«Les révisionnistes sont en désaccord entre eux sur un large éventail de questions spécifiques [mais] ont tendance à se diviser en deux groupes reconnaissables. Les révisionnistes «souples» mettent beaucoup plus l'accent sur les individus que sur la nature des institutions ou des systèmes. Ils voient une rupture nette entre la politique étrangère de Roosevelt et Truman et les hommes qui l'entourent. Truman, selon ce point de vue, a brisé une coalition fonctionnelle peu de temps après son entrée en fonction… Les révisionnistes «durs» soulèvent des questions plus fondamentales [concernant] le système américain tel qu'il s'est développé au fil des ans.

Robert James Maddox, historien

La propagation du révisionnisme

Le premier travail révisionniste important a été William Appleman Williams» La tragédie de la diplomatie américaine, publié en 1959. Dans ce livre approfondi mais controversé, Williams concluait que depuis les années 1890, la fonction primordiale de la politique étrangère américaine était de garantir des marchés étrangers pour les biens et services fabriqués aux États-Unis. Il appelle cela la « politique de la porte ouverte » parce qu'elle cherche à ouvrir les autres nations aux capitalistes américains en supprimant les tarifs douaniers et autres barrières commerciales.

L'analyse de Williams a brisé deux illusions populaires: premièrement, que les États-Unis étaient une puissance neutre isolationniste et anti-impérialiste, et deuxièmement, que la politique étrangère américaine pendant la guerre froide était réactive, pacifiste et non motivée par un agenda.

Les perspectives révisionnistes ont gagné en popularité et en popularité aux États-Unis au cours des 1960, une période où les échecs de Vietnam conduit beaucoup à remettre en question la politique étrangère américaine. Outre Williams et Alperovitz, d'autres historiens notables de l'école révisionniste comprennent Denna Fleming, Christopher Lasch, Walter LaFeber et Lloyd Gardner. Au cours des années 1960 et 1970, ces historiens étaient souvent qualifiés de « Nouvelle Gauche », même si cette étiquette simplifiait à l’extrême leurs perspectives.

Les post-révisionnistes

Les récits orthodoxes et révisionnistes sur la guerre froide avaient de nombreux partisans – mais certains historiens n’étaient pas satisfaits des extrémités de ces deux perspectives. Une nouvelle approche, lancée par John Lewis Gaddis et surnommé Post-Révisionnisme, a commencé à émerger dans les années 1970.

Les historiens post-révisionnistes recherchaient un juste milieu entre les histoires orthodoxe et révisionniste de la guerre froide. Ces universitaires ont synthétisé les idées et les conclusions des deux écoles de pensée – mais ils ont aussi eu l’avantage du temps, du recul, des passions refroidissantes de l’époque. Détente et, plus tard, l'accès aux documents nouvellement déclassifiés des deux côtés de la lutte.

Le mouvement post-révisionniste était parfois appelé «éclectisme» car il empruntait largement aux recherches existantes. Les révisionnistes l'appelaient la «nouvelle orthodoxie» parce qu'ils pensaient qu'elle repoussait la responsabilité de la guerre froide sur l'Union soviétique.

L'œuvre de Gaddis

Le premier récit post-révisionniste significatif était le livre de Gaddis en 1972 Les États-Unis et les origines de la guerre froide, 1941-1947. Dans ce texte, Gaddis examine les explications existantes de la guerre froide, mais élargit également son champ d’action en examinant « les influences externes et internes, telles que perçues par les responsables de la formulation [des politiques] » à Washington.

Gaddis a également reconnu les limites auxquelles étaient confrontés les anciens historiens de la guerre froide, du fait de ne pas avoir accès aux archives officielles soviétiques, ce qui signifiait qu’ils devaient évaluer la politique soviétique « de l’extérieur ».

Gaddis a identifié plusieurs facteurs qui ont contribué à l’émergence d’une guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. Avant 1941, il existait des attitudes et des rivalités politiques bien ancrées, notamment un manque de communication et de reconnaissance formelle. Le retard des Alliés à ouvrir un deuxième front en Europe laissa aux Soviétiques trois ans pour combattre les nazis sans aide. Le refus de Washington de reconnaître une sphère d'influence soviétique en Europe de l'Est était une autre source de tensions, tout comme la « diplomatie atomique » de Truman et son refus de partager la technologie nucléaire avec les Soviétiques.

Autres post-révisionnistes

Le récit de Gaddis a donné naissance à de nombreuses histoires post-révisionnistes de la guerre froide. Parmi les historiens à adopter cette nouvelle approche, il y avait Ernest MayMelvyn Leffler et Marc Trachtenberg.

Comme l’école révisionniste, le mouvement post-révisionniste contient une diversité de perspectives et d’arguments, bien qu’il existe des tendances identifiables. La plupart des post-révisionnistes suggèrent que Staline était un opportuniste et un pragmatique, plutôt qu’un révolutionnaire international déterminé à exporter le communisme dans le monde entier. Ils reconnaissent également que la politique étrangère américaine impliquait souvent des excès et était motivée, au moins en partie, par des impératifs économiques.

Les post-révisionnistes ont également tendance à se concentrer sur les systèmes et facteurs internes qui peuvent façonner ou déterminer les politiques de la guerre froide. Ils peuvent inclure les conditions politiques nationales, les pressions économiques et les influences culturelles.

«À partir des années 1970, l'étude de la guerre froide a commencé à dépasser la simple application du blâme et de la responsabilité. Tout en se concentrant toujours principalement sur les aspects diplomatiques et militaires de la guerre froide, les chercheurs ont commencé à voir le conflit comme le résultat d'une interaction complexe entre toutes les parties impliquées… Comme il sied à une atmosphère internationale générale de détente, la plupart des post-révisionnistes ont désestimé le rôle d'idées et d'idéologies et expliquait plutôt la guerre froide de plus en plus de manière réaliste: les décideurs de tous bords sont devenus, en fait, des calculateurs géopolitiques rationnels, faisant avancer leurs intérêts nationaux respectifs dans le contexte unique du monde d'après-guerre.

Jussi M. Hanhimäki, historien

Perspectives de l'après-guerre froide

La fin de la guerre froide a également provoqué un changement de perspective. La dissolution de l’Union soviétique en 1991 a permis l’ouverture d’archives soviétiques autrefois refusées aux historiens. Cet accès a conduit à de nouvelles recherches et à des perspectives changeantes.

En conséquence, certains historiens révisionnistes et post-révisionnistes ont modifié leurs positions, notamment en ce qui concerne Joseph Staline et la politique soviétique. Gaddis, par exemple, a publié un nouveau texte en 1997 après avoir « parcouru consciencieusement les archives de Moscou, Prague, Berlin, Budapest, Pékin, Hanoï et La Havane ». Il a adopté une position beaucoup plus ferme à l’égard de Staline, qui « en partie motivé par des ambitions idéologiques et géostratégiques, en partie en réponse aux opportunités qui s’offraient à lui, a construit un empire européen d’après-guerre ».

D’autres historiens revendiquent également la guerre froide comme une lutte idéologique plutôt que comme un conflit motivé par une rivalité géopolitique et des facteurs économiques.

Huntington et Fukuyama

Certains écrivains et universitaires ont réfléchi à ce que la guerre froide signifiait pour l'avenir. Deux des théories les plus connues ont été développées par des politologues Samuel P. Huntington ainsi que Francis Fukuyama.

En 1992, Fukuyama affirmait que la fin de la guerre froide était la victoire finale de la démocratie et du capitalisme. La démocratie libérale est devenue la forme de gouvernement la plus évoluée et la meilleure de l'humanité, surpassant tous les autres systèmes. Selon Fukuyama, cela a marqué la « fin de l’histoire » – non pas la fin des événements ou des changements historiques mais de la grande lutte historique entre les idéologies.

La vision de Huntington de l'avenir était plus pessimiste. Un ancien conseiller du gouvernement américain lors de la Guerre du Vietnam, Huntington a suggéré que l’effondrement de l’Union soviétique entraînerait des changements significatifs dans l’ordre mondial. Selon lui, les tensions et les conflits futurs ne seraient pas motivés par une idéologie ou des intérêts économiques concurrents, mais par des différences fondamentales dans la structure sociale, la culture et les valeurs religieuses. La thèse de Huntington est devenue connue sous le nom de théorie du « choc des civilisations ».

1. Les historiens sont parvenus à des conclusions différentes et ont formulé des arguments différents sur la guerre froide, notamment sur la manière dont elle a commencé, qui en était responsable et quelles conditions et facteurs l'ont perpétuée.

2. Les historiens orthodoxes attribuent les origines de la guerre froide à Joseph Staline et à l'agression soviétique. La violation par Staline des accords d'après-guerre a conduit à une réponse politique défensive de la part des États-Unis et de l'Occident.

3. En revanche, les historiens révisionnistes soutiennent que la politique étrangère des États-Unis était inutilement belligérante, cherchant à contenir le communisme soviétique afin de créer une Europe plus apte au commerce et aux exportations américaines.

4. Les post-révisionnistes s’appuient sur les écoles orthodoxes et révisionnistes et cherchent un terrain d’entente. Ils suggèrent que ni la superpuissance n'était entièrement ou principalement responsable, mais que des facteurs complexes étaient en jeu.

5. Les historiens de l'après-guerre froide, dont certains ont accès à des archives soviétiques jusqu'alors indisponibles, ont recommencé à décrire la guerre froide comme un conflit idéologique. Certains, comme Huntington et Fukuyama, ont tenté de comprendre les implications pour l'avenir.

Informations de citation

Titre: « Historiographie de la guerre froide »

Auteurs: Jennifer Llewellyn, Steve Thompson

Editeur: Histoire Alpha

URL: https://alphahistory.com/coldwar/historiography/

Date publiée: 14 octobre 2019

Date de mise à jour : 18 novembre 2023

Date d'accès: 26 avril 2024

Droits d'auteur: Le contenu de cette page est © Alpha History. Il ne peut être republié sans notre autorisation expresse. Pour plus d'informations sur l'utilisation, veuillez vous référer à notre Conditions d’utilisation.