Nous sommes tous entourés par l’histoire, que nous choisissions de l’étudier ou non. L’histoire se retrouve dans nos traditions sociales, nos fêtes et cérémonies, nos systèmes éducatifs, nos croyances et pratiques religieuses, nos systèmes politiques et juridiques, et même dans notre culture populaire. L’histoire est également facilement accessible à tous – mais cette accessibilité et cette popularité entraînent certains problèmes liés à l’histoire.

Une discipline largement ouverte

Il n’est pas nécessaire d’être un historien qualifié ou en exercice pour penser, parler ou écrire sur le passé. N’importe qui peut s’intéresser à l’histoire ; tout le monde peut le lire, l’étudier ou en discuter.

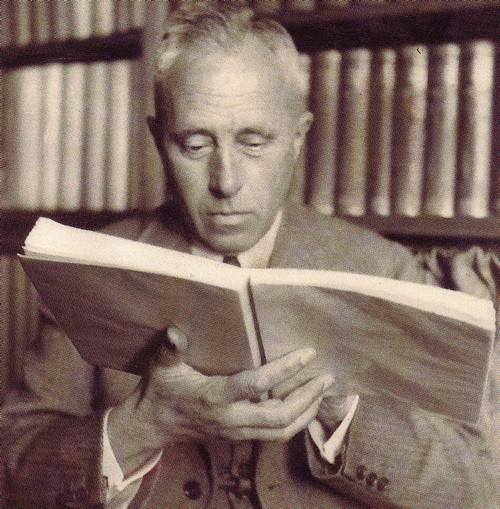

L'historien néerlandais Johan Huizinga, emprisonné par les nazis pour son travail et mort dans un camp d'internement, a écrit un jour à propos de l'histoire : « aucune autre discipline n'a ses portes aussi grandes ouvertes au grand public ». C'est certainement vrai. Discuter du passé et théoriser sur sa signification n’ont jamais été confinés ou restreints aux salles de classe, aux amphithéâtres ou aux salles d’archives. L’histoire est ouverte à tous ceux qui s’y intéressent, quelles que soient leur expérience ou leurs diplômes.

L’accessibilité à l’histoire présente un grand avantage : la liberté intellectuelle. Chacun est libre de considérer le passé et de tirer ses propres conclusions. Mais elle présente également un inconvénient majeur : « histoire populaire » et « bonne histoire » sont rarement la même chose.

Histoire et « histoire populaire »

Il existe un fossé considérable entre la compréhension historique du domaine public et l’histoire écrite par les historiens. Le grand public peut être bien informé et intéressé par le passé, mais il utilise rarement les mêmes normes de recherche et de preuves que les historiens.

L’histoire populaire est souvent simplifiée et déformée jusqu’à la corruption. Il y a plusieurs raisons à cela. D’une part, de nombreuses personnes ont tendance à privilégier l’histoire plutôt que l’analyse. Lorsqu’ils examinent le passé, ils aiment les explications claires et simples. Ils aiment attribuer la responsabilité, l'obligation ou le « blâme » là où il n'y en a peut-être pas. Ils aiment les récits intéressants avec des héros moraux, des coupables immoraux et des fins satisfaisantes. Ils aiment également penser que leurs propres nations et sociétés sont plus avancées, civilisées ou culturellement supérieures aux autres.

Comme le savent les historiens et les bons étudiants en histoire, ce type de réflexion n’est pas propice à une « bonne histoire ». L’histoire est rarement simple ou claire, et elle n’est pas non plus remplie de méchants évidents ou de résolutions satisfaisantes.

Cette page résume certains des problèmes qui peuvent obscurcir notre réflexion sur le passé. Ces problèmes sont plus courants dans l'histoire populaire - mais les historiens et les étudiants en histoire n'en sont nullement à l'abri.

Généralisation

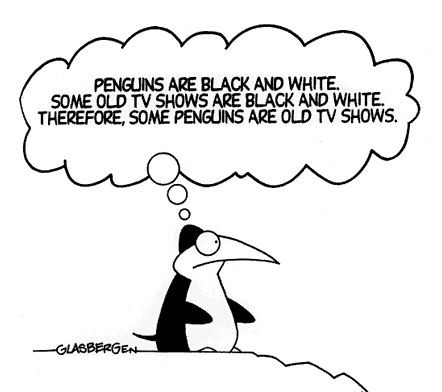

Un problème important lorsque l’on réfléchit à l’histoire est notre habitude de penser en termes généraux. Malgré tout son éclat, l’esprit humain a tendance à faire des hypothèses sur le tout en se basant sur ses parties. En philosophie, c'est ce qu'on appelle le « raisonnement inductif » ou la généralisation.

Un exemple de généralisation est l’affirmation erronée « les canaris sont des oiseaux ; les canaris sont jaunes; donc tous les oiseaux sont jaunes ». Inutile de dire que le fait que certains oiseaux soient jaunes ne signifie pas que tous les oiseaux sont identiques.

De nombreuses personnes ont tendance à tirer des conclusions générales à partir de quelques faits ou éléments de preuve. Cela se produit généralement lors de l'étude de grands groupes de personnes, comme une nation, une société ou une communauté. La plupart des populations humaines contiennent une énorme diversité économique, ethnique et culturelle. Pour cette raison, toute conclusion concernant une population entière basée sur une petite quantité de preuves est susceptible d'être erronée.

Les étudiants en histoire doivent être particulièrement prudents lorsqu’ils formulent des hypothèses et des affirmations généralisées. Tous les paysans de la France du XVIIIe siècle et de la Russie du XXe siècle n’étaient pas pauvres et affamés. Tous les Allemands des années 18 n’étaient pas des nazis ou des partisans d’Hitler. Tous les habitants du Moyen-Orient ne sont pas musulmans. Tous les socialistes n’adhèrent pas aux écrits de Karl Marx.

Théories du complot

Tous ceux qui ont lu ou discuté du passé connaîtront au moins quelques théories du complot. Ces histoires fantaisistes sont les potins de l'histoire, murmurés et répétés à satiété mais rarement appuyée par des preuves concrètes.

D’innombrables événements majeurs de l’histoire – de la crucifixion du Christ à l’assassinat de Kennedy, en passant par l’alunissage, le 9 septembre et la pandémie de COVID – ont été mêlés de théories du complot. Beaucoup de ces théories mettent en garde contre des groupes secrets mais puissants, tels que les catholiques, les juifs, les francs-maçons, les communistes, les Illuminati, le G11, le groupe Bilderberg, l’« État profond », la CIA, le KGB, le MI20 et le Mossad.

Selon les théoriciens du complot, ces organisations conjurent et mettent en œuvre des complots subversifs pour exercer leur contrôle sur le monde, ses habitants et ses ressources. Bon nombre des problèmes et des malheurs du monde sont imputés à ces groupes, dont on dit qu'ils opèrent dans l'ombre.

Le problème des théories du complot est qu’elles sont, par définition, des théories sans fondement. La plupart sont motivés par des rumeurs, des histoires non fondées, des coïncidences et des preuves circonstancielles. Beaucoup sont tellement farfelus qu’ils n’ont qu’une valeur de nouveauté. Mais comme le démontrent la montée du nazisme et de l’Holocauste, dans les bonnes circonstances, les théories du complot peuvent être acceptées par le grand public et devenir extrêmement dangereuses.

Mythes et mythologie

Les histoires populaires sont truffées de mythes : des histoires qui ne sont étayées par aucune preuve, grossièrement exagérées ou totalement fausses. La plupart des historiens sont conscients de ces mythes et les ignorent, les considérant comme apocryphes ou faux. Cependant, les non-historiens s’intéressent souvent à la valeur d’une histoire plutôt qu’à son exactitude historique.

Au fil du temps, de nombreux mythes et histoires sont devenus des faits historiques, souvent parce qu'ils semblent attrayants ou correspondent à un récit particulier. De nombreux mythes ont été répétés dans la presse, ce qui leur confère une crédibilité imméritée.

Un exemple d'un mythe durable est l'histoire de la «promenade de minuit» de Paul Revere pour avertir des mouvements de troupes britanniques dans le Massachusetts en avril 1775. La compréhension publique de cet événement a été façonnée par le poème de 1860 de Henry Wadsworth Longfellow, Le tour de Paul Revere, qui est truffé d'inexactitudes historiques sur les actions de Revere et les événements de cette soirée. En raison de ce mythe inspiré de Longfellow, les actions et l'importance de Revere pour la Révolution américaine ont été exagérées au fil du temps.

Bien que ces distorsions ne soient généralement pas l'œuvre d'historiens, elles ont tendance à créer un récit populaire mais trompeur d'événements historiques comme la Révolution américaine. Les historiens et les étudiants en histoire doivent se méfier de ces mythes. Ce n'est pas parce qu'une histoire est largement acceptée comme un fait.

Nationalisme

Le nationalisme est un attachement sentimental et une fidélité sans faille à son propre pays. Parfois, cet attachement devient si fort que les actions de sa nation sont acceptées, justifiées et soutenues, qu'elles soient justes ou non. Les nationalistes placent également les besoins et les intérêts de leur nation au-dessus de ceux des autres pays (une attitude résumée dans une citation attribuée au politicien américain du 19e siècle Carl Schurz: «Mon pays, vrai ou faux»).

Les étudiants en histoire doivent se familiariser avec le nationalisme, qui a alimenté les troubles, les tensions internationales et la guerre pendant des siècles. Mais le nationalisme a également infecté et déformé à la fois l'histoire académique et les conceptions populaires du passé. De nombreuses personnes - et malheureusement certains historiens - ont du mal à accepter ou à s'engager dans la critique de leur propre pays. Inutile de dire que cela peut conduire à une vision déséquilibrée du passé.

Parfois, le nationalisme peut déformer la compréhension qu'a une nation de sa propre histoire en colorant ou en dominant les récits historiques. Les histoires nationalistes exaltent ou glorifient souvent les réalisations et les progrès d’une nation – mais peuvent également négliger, diluer ou expliquer sa violence ou les mauvais traitements infligés aux autres. Un exemple de cela peut être trouvé au Japon, où de nombreux manuels d’histoire et d’étudiants ignorent tout simplement les atrocités commises par les soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.

Nostalgie

La nostalgie, c'est quand nous regardons le passé avec tendresse et affection. À mesure que les individus vieillissent, beaucoup aspirent à leur passé, le considérant comme une période de bonheur et d’harmonie. Cette nostalgie, résumée dans l'expression « le bon vieux temps », suggère que le passé est un bien meilleur endroit que le présent. Par exemple, on dit souvent du passé que la vie était plus simple et plus épanouissante ; les gens étaient plus gentils et plus respectueux ; les valeurs familiales étaient plus fortes; les femmes s'occupaient de la famille et du foyer ; les enfants se comportaient mieux et « connaissaient leur place ».

Les politiciens conservateurs sont un groupe friand de nostalgie et de déclarations nostalgiques. En 1982, le Premier ministre britannique Margaret Thatcher est revenue au XIXe siècle lorsqu'elle a déclaré que «les valeurs victoriennes étaient les valeurs lorsque notre pays est devenu grand».

Le problème avec des affirmations nostalgiques comme celle-ci est qu'elles sont basées sur des émotions et des sentiments, et non sur des preuves ou une étude objective. La Grande-Bretagne victorienne était en effet une période de force nationale, de progrès économique et de valeurs familiales conservatrices - mais c'était aussi une période de pauvreté extrême, de criminalité, de prostitution, de lois pénales sévères, de servitude sous contrat, d'inégalité entre les sexes, de disparités de richesse, de bas salaires, de travail intolérable. conditions de vie, travail des enfants, lois homophobes, intolérance religieuse et oppression coloniale.

Dans la plupart des cas, les «bons vieux jours» n'étaient pas vraiment bons, sauf ceux de la richesse et des privilèges. Les historiens et les étudiants en histoire doivent toujours se méfier des affirmations nostalgiques et des jugements de valeur qui élèvent le passé par rapport au présent.

'Le noble sauvage'

Le « noble sauvage » est une idée qui obscurcit fréquemment notre réflexion sur les sociétés historiques, tribales et certaines sociétés non occidentales. Selon le concept du « bon sauvage », les peuples tribaux qui vivent en dehors du matérialisme et de la corruption de la civilisation occidentale jouissent d'une vie plus simple, axée sur la communauté, harmonieuse et épanouissante.

À la base de cela se trouve une idée préconçue selon laquelle le « bon sauvage » n'est pas intéressé à gagner du territoire ou des richesses, à acquérir des biens matériels, à exploiter ses voisins ou à faire la guerre pour son propre bien. Au lieu de cela, le « bon sauvage » se préoccupe principalement des besoins fondamentaux de sa communauté : survie et subsistance, bien-être et développement des groupes familiaux, protection de la communauté, épanouissement spirituel et culturel et interaction avec la nature.

Cette notion romantique a été appliquée à de nombreuses personnes non occidentales, y compris les autochtones d'Amérique du Nord, les groupes tribaux africains et les Australiens autochtones. Mais la perception des peuples tribaux comme de «nobles sauvages» est idéaliste et, dans la plupart des cas, historiquement erronée.

Très peu de sociétés primitives fonctionnaient aussi bien ou harmonieusement que cette idée le suggère. De nombreux groupes tribaux étaient intrinsèquement militaristes et la prise de décision, plutôt que d'être prise en commun ou par des sages sages, était dominée par les hommes forts de la tribu. De nombreux groupes tribaux ont subi des problèmes similaires à ceux des sociétés occidentales, notamment les inégalités de pouvoir et de richesse, le contrôle par la violence, l'exploitation, les divisions religieuses et ethniques, la misogynie, les conflits intestins et les guerres intertribales. Certaines sociétés tribales pratiquaient également la circoncision rituelle des hommes et des femmes, les mariages arrangés, la polygamie et la polygamie, le viol systémique, l'inceste, le bannissement - même le sacrifice humain, le cannibalisme et le génocide.

Les historiens et les étudiants doivent effectuer des recherches approfondies sur l’histoire d’une société tribale avant de supposer que ses habitants ont vécu une existence paisible et harmonieuse.

Eurocentrisme

Comme son nom l’indique, l’eurocentrisme décrit le passé d’un point de vue purement européen ou occidental. Cette perspective trouve son origine aux XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque les nations européennes dominaient le monde politiquement et militairement dans les domaines manufacturier, commercial, scientifique et culturel.

Sans surprise, les Européens en sont venus à se considérer eux-mêmes et leurs sociétés comme exceptionnels. Ils considéraient la civilisation européenne (parfois plus largement appelée civilisation occidentale) comme l’exemple parfait du progrès et du développement humains. En revanche, les peuples autochtones d'Afrique, d'Asie et des Amériques étaient considérés comme ayant vécu dans la barbarie et l'ignorance jusqu'à ce qu'ils soient « découverts », « civilisés » et « éduqués » par les Européens. Cette perspective a donné naissance à des idées telles que le « fardeau de l'homme blanc » (Grande-Bretagne) et la « mission civilisatrice » (France), qui ont servi à justifier davantage de conquêtes et de colonisations.

Cette perspective eurocentrique arrogante en est également venue à dominer l’historiographie et la compréhension historique. Les histoires, les contributions et les réalisations des peuples non européens ont été soit ignorées, soit minimisées. Les découvertes scientifiques, les inventions et la philosophie chinoises ont été largement ignorées. Les mathématiques, la médecine et la littérature islamiques ont été banalisées.

Les histoires des peuples conquis ont été largement définies par la façon dont ils ont répondu aux Européens, soit par la résistance, soit par l’acceptation passive. Les histoires eurocentriques ont privé de nombreux peuples non européens de leur propre voix tout en présentant une vision étroite et biaisée du passé.

«Top-down» ou «bottom-up»?

Ces phrases décrivent différentes manières de regarder le passé. Les deux sont basés sur des hypothèses sur qui et sur quoi les historiens devraient se concentrer. Les «histoires descendantes» ont tendance à examiner les actions des riches et des puissants: rois, aristocrates, politiciens, magnats des affaires, innovateurs et penseurs influents. L'approche «descendante» suggère que la plupart des changements historiques et des causes sont impulsés par des dirigeants importants.

En revanche, les histoires «ascendantes» examinent la vie, les conditions et les actions des gens ordinaires. L'approche «ascendante» suggère que les gens ordinaires façonnent et définissent également le passé. Les gens ordinaires ne sont ni passifs ni complètement impuissants; l'histoire n'est pas quelque chose qui «leur arrive» simplement.

Les visions « descendantes » et « ascendantes » de l’histoire ne sont pas nécessairement problématiques en elles-mêmes. Les problèmes ne surviennent que lorsque notre attitude à l’égard du passé s’enferme dans une seule façon de penser. Certaines histoires « descendantes » ont tendance à présenter des gens ordinaires comme figurants dans une grande pièce de théâtre ; ils sont décrits soit comme des destinataires passifs, soit comme une masse sans cervelle, soit comme une foule potentiellement violente. À l’inverse, certaines histoires « ascendantes » visent à diaboliser ceux qui possèdent la richesse et le pouvoir, à attaquer leurs motivations et à condamner leurs erreurs.

Cette détermination ne peut que ternir notre vision du passé. L'histoire est l'étude de personnes de toutes classes, à la fois puissantes et impuissantes. Nous devons aborder le passé avec un esprit ouvert sur les différents groupes et classes, et laisser les preuves nous convaincre.

La militarisation de l'histoire

La militarisation de l'histoire est un phénomène récent observé dans certains pays occidentaux. Il se réfère à une concentration croissante sur la guerre, les exploits de guerre, les chefs militaires et les soldats lorsqu'ils étudient, enseignent et écrivent sur le passé.

L'Australie est un pays où ce processus a été observé. De nombreux universitaires affirment que l’histoire australienne s’est lentement militarisée depuis les années 1980. Ce processus a été avancé grâce aux politiques et au financement du gouvernement, aux programmes scolaires qui se concentrent de manière disproportionnée sur la guerre, et à la littérature nationaliste et à la couverture médiatique qui relient le développement, l'identité et l'identité nationale de l'Australie à ses expériences de guerre.

Un point central important est le débarquement de l'ANZAC à Gallipoli en avril 1915, la première campagne militaire majeure de l'Australie en tant que nation indépendante. L'importance croissante accordée au passé militaire de l'Australie a stimulé l'intérêt pour l'histoire et donné naissance au « tourisme des champs de bataille » et à une forte fréquentation des services commémoratifs de guerre.

Les critiques soutiennent que la militarisation de l’histoire alimente les mythologies nationalistes, glorifie la guerre et fausse notre compréhension historique en l’entrelaçant avec le sentiment et le respect des morts. Cela peut également fausser la compréhension du public de l’histoire nationale, en la liant trop étroitement à la guerre et en occultant l’importance des dirigeants, des conditions et des événements non militaires.

Les guerres sont des événements tumultueux et cataclysmiques qui méritent certainement une étude historique approfondie - mais nous devons nous efforcer de garder l'histoire et le souvenir aussi séparés que possible. L'histoire militaire et de la guerre doit être étudiée dans son propre contexte et sans plus de respect que toute autre branche de l'histoire.

Informations de citation

Titre: « Problèmes de l'histoire »

Auteurs: Jennifer Llewellyn, Steve Thompson

Editeur: Histoire Alpha

URL: https://alphahistory.com/problems-of-history/

Date publiée: 11 octobre 2019

Date de mise à jour : 3 novembre 2023

Date d'accès: 26 avril 2024

Droits d'auteur: Le contenu de cette page ne peut être republié sans notre autorisation expresse. Pour plus d'informations sur l'utilisation, veuillez vous référer à notre Conditions d’utilisation.