À la fin des années 1880, la France contrôlait le Vietnam, le Laos et le Cambodge d’aujourd’hui, qu’elle appelait collectivement Indochine Français ou Indochine française. Le colonialisme français au Vietnam durera six décennies. Les champions de ce colonialisme l'ont justifié par leur responsabilité permanente de « civiliser » les peuples de l'Asie du Sud-Est. En vérité, le colonialisme français au Vietnam était principalement motivé par des motivations économiques, comme l’accès aux matières premières et à une main-d’œuvre bon marché. Quelles qu’en soient les causes, les conséquences pour le peuple vietnamien ont été la dépossession, le contrôle, l’exploitation et la brutalité.

La mission civilisatrice

L'Empire français remonte au XVIIe siècle, lorsque les explorateurs et les colons français recherchaient activement des possessions dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Inde. À la fin des années 17, l'Empire français était concentré en Afrique du Nord et de l'Ouest, sous forme d'îles dans les Caraïbes et le Pacifique, ainsi que Indochine français en Asie du sud-est.

Pour justifier leur impérialisme, les Français ont développé leur propre principe appelé mission civilisatrice (ou « mission civilisatrice »). Il s'agissait en fait d'une forme française du « fardeau de l'homme blanc » anglais. Les impérialistes français affirmaient qu’il était de leur responsabilité de coloniser les régions sous-développées d’Afrique et d’Asie, afin d’y introduire des idées politiques modernes, des réformes sociales, des méthodes industrielles et de nouvelles technologies. Sans intervention européenne, ces endroits resteraient arriérés, non civilisés et appauvris.

Même si beaucoup croyaient certainement au mission civilisatrice, ce n’était finalement qu’une façade : le véritable motif du colonialisme français était le profit et l’exploitation économique. L’impérialisme français était motivé par une demande de ressources, de matières premières et de main d’œuvre bon marché. Le développement des nations colonisées n’est guère envisagé, sauf lorsqu’il profite aux intérêts français.

Contrôle politique

En général, le colonialisme français était plus aléatoire, plus opportun et plus brutal que le colonialisme britannique. Paris n’a jamais conçu ni promu une politique coloniale cohérente en Indochine. Tant qu’elle restait entre les mains des Français et à la disposition des intérêts économiques français, le gouvernement français était satisfait.

La gestion politique de l'Indochine était laissée à une série de gouverneurs. Paris envoya plus de 20 gouverneurs en Indochine entre 1900 et 1945, chacun avec des attitudes et des approches différentes. Les gouverneurs, fonctionnaires et bureaucrates coloniaux français disposaient d’une autonomie et d’une autorité significatives, et nombre d’entre eux exerçaient plus de pouvoir qu’ils n’auraient dû. Cela encourageait l’intérêt personnel, la corruption, la vénalité et la brutalité. Les empereurs Nguyen restèrent des figures de proue, mais à partir de la fin des années 1800, ils exercèrent peu de pouvoir politique.

Pour minimiser la résistance locale, les Français ont eu recours à une stratégie « diviser pour régner », sapant l'unité vietnamienne en dressant les uns contre les autres les mandarins locaux, les communautés et les groupes religieux. La nation a été découpée en trois pays (provinces): Tonkin au nord, Annam le long de la côte centrale et Cochinchina au sud. Chacun de ces pays a été administré séparément.

Sous le colonialisme français, il existait une identité ou une autonomie nationale et, de fait, elles étaient activement découragées. Selon un édit colonial français, il était même illégal d'utiliser le nom « Vietnam ».

Exploitation économique

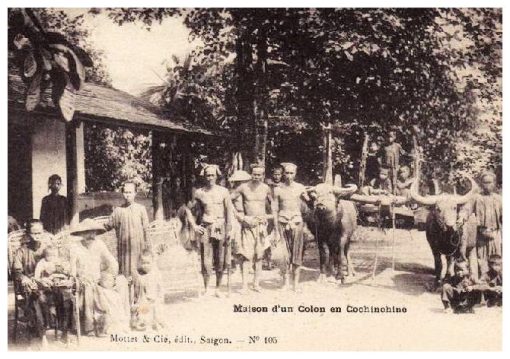

Le profit, et non la politique, était le moteur du colonialisme français en Indochine. Les autorités et les entreprises françaises ont transformé l'économie de subsistance florissante du Vietnam en un système proto-capitaliste basé sur la propriété foncière, la production de masse, les exportations et les bas salaires. Des millions de Vietnamiens ne travaillaient plus pour subvenir à leurs besoins ; au lieu de cela, ils ont travaillé pour le bénéfice du français colons.

Les Français s'emparent de vastes étendues de terres et les réorganisent en grandes plantations. Les petits propriétaires terriens ont eu la possibilité de rester comme ouvriers dans ces plantations ou de déménager ailleurs. Là où il y avait une pénurie de main-d'œuvre, des agriculteurs vietnamiens ont été recrutés massivement des villages éloignés. Parfois, ils venaient volontairement, attirés par de fausses promesses de salaires élevés. Dans certains cas, ils ont été enrôlés sous la menace d’une arme à feu.

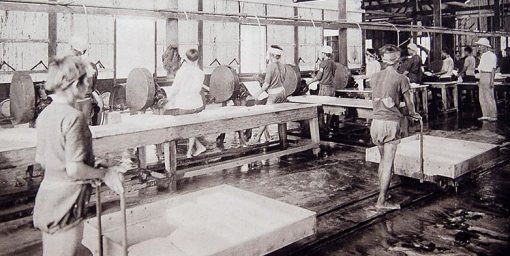

Le riz et le caoutchouc étaient les principales cultures de rente de ces plantations. La superficie des terres utilisées pour la culture du riz a presque quadruplé dans les 20 années qui ont suivi 1880, tandis que la Cochinchine (sud du Vietnam) possédait 25 gigantesques plantations d'hévéas. Dans les années 1930, l’Indochine fournissait chaque année 60,000 XNUMX tonnes de caoutchouc, soit XNUMX % de la production mondiale totale. Les Français ont également construit des usines et des mines pour exploiter les gisements de charbon, d'étain et de zinc du Vietnam.

La plupart des matériaux extraits ou produits en Indochine française étaient vendus à l'étranger pour l'exportation. La plupart des bénéfices ont rempli les poches des capitalistes, investisseurs et fonctionnaires français.

Conditions épouvantables

Les ouvriers des plantations d'Indochine française étaient connus sous le nom de « coolies » (terme péjoratif désignant les ouvriers asiatiques). Ils travaillaient de longues heures dans des conditions débilitantes, pour des salaires pitoyablement bas. Certains étaient payés en riz plutôt qu’en argent. La journée de travail pouvait durer jusqu'à 15 heures, parfois sans pauses ni nourriture adéquate ni eau fraîche.

Les lois coloniales françaises interdisaient les châtiments corporels, mais de nombreux fonctionnaires et surveillants les utilisaient quand même, battant les travailleurs lents ou réticents. La malnutrition, la dysenterie et le paludisme sévissaient également dans les plantations, notamment celles produisant du caoutchouc. Il n’était pas rare que plusieurs travailleurs des plantations meurent en une seule journée. Les conditions étaient particulièrement mauvaises dans les plantations du fabricant de pneumatiques français Michelin. Dans les 20 années entre les deux guerres mondiales, une plantation appartenant à Michelin a enregistré 17,000 XNUMX décès.

Les paysans vietnamiens restés en dehors des plantations étaient soumis à la corvée, ou travail non rémunéré. Introduit dans 1901, le corvée obligé les paysans de l’âge adulte à effectuer des journées 30 de travail non rémunéré sur des bâtiments, des routes, des barrages et d’autres infrastructures appartenant à l’État.

Impôts coloniaux

Les Français ont également imposé aux Vietnamiens un système fiscal étendu. Cela comprenait un impôt sur le revenu sur les salaires, une capitation sur tous les hommes adultes, des droits de timbre sur un large éventail de publications et de documents et des impôts sur la pesée et la mesure des produits agricoles.

Les monopoles d'État sur le vin de riz et le sel, des produits largement utilisés par la population locale, étaient encore plus lucratifs. Avant le colonialisme français, la plupart des Vietnamiens fabriquaient leur propre vin de riz et récoltaient leur propre sel. Au début des années 1900, cela avait été interdit et ces articles ne pouvaient être achetés que dans les points de vente français à des prix gonflés.

Les autorités et les colons français ont également bénéficié de la culture, de la vente et de l'exportation de l'opium, un stupéfiant extrait du pavot. Des terres étaient réservées à la culture du pavot à opium et dans les années 1930, le Vietnam produisait plus de 80 tonnes d'opium chaque année. Non seulement les ventes locales d'opium étaient très rentables, mais sa dépendance et ses effets stupéfiants constituaient une forme utile de contrôle social.

En 1935, les ventes collectives françaises de vin de riz, de sel et d'opium rapportaient plus de 600 millions de francs par an, l'équivalent de 5 milliards de dollars aujourd'hui.

Contrôle et collaboration

Exploiter et transformer l'économie vietnamienne nécessitait un soutien local considérable. La France n'a jamais eu de présence militaire importante en Indochine (il n'y avait que 11,000 1900 soldats français là-bas en XNUMX) et il n'y avait pas non plus assez de Français pour gérer personnellement cette transformation. Au lieu de cela, les Français comptaient sur un petit nombre de fonctionnaires locaux et de bureaucrates.

Appelé nguoi phan quoc (« traître ») par d'autres habitants, ces responsables vietnamiens ont renforcé le régime colonial en collaborant avec les Français. Ils occupaient souvent des postes d'autorité au sein du gouvernement local, des entreprises ou des institutions économiques, comme le Banque de l'Indochine (la Banque française d'Indochine). Ils l'ont fait pour des raisons d'intérêt personnel ou parce qu'ils avaient des opinions francophiles (pro-françaises).

Les propagandistes français ont cité ces collaborateurs comme un exemple de la manière dont le mission civilisatrice profitait au peuple vietnamien. Certains collaborateurs ont reçu des bourses pour étudier en France ; quelques-uns ont même obtenu la nationalité française.

Le collaborateur le plus célèbre fut peut-être Bao Dai, le dernier des empereurs Nguyen (règne de 1926 à 45). Bao Dai a fait ses études au lycée Condorcet de Paris et est devenu francophile toute sa vie.

« La « mission civilisatrice » française était la transformation des peuples soumis en hommes et femmes français fidèles. Grâce à l'éducation et aux examens, il était théoriquement possible pour un Vietnamien d'obtenir la nationalité française, avec tous ses privilèges. Pourtant, en réalité, les critères de citoyenneté ont été manipulés pour garantir que les citoyens soumis ne menacent jamais le pouvoir politique français.

Melvin E. Page, historien

Changements culturels

Le colonialisme français a apporté certains avantages à la société vietnamienne, notamment des améliorations dans le domaine de l'éducation. Les missionnaires français, les fonctionnaires et leurs familles ont ouvert des écoles primaires et dispensé des cours en français et en langues vietnamiennes. L'Université de Hanoï a été ouverte par les colons en 1902 et est devenue un important centre national d'apprentissage. Un petit quota d'étudiants vietnamiens ont reçu des bourses pour étudier en France.

Mais ces changements ne furent réellement significatifs que dans les villes. Il y a eu peu ou pas de tentatives pour éduquer les enfants des paysans. Les programmes de ces écoles renforçaient également le contrôle colonial en soulignant la suprématie des valeurs et de la culture françaises.

Le colonialisme a également produit une transformation physique dans les villes vietnamiennes. Les temples locaux traditionnels, les pagodes, les monuments et les bâtiments, dont certains existaient depuis des siècles, ont été déclarés abandonnés et détruits. Des bâtiments d'architecture et de style français ont été érigés à leur place. Les noms vietnamiens des villes, villages et rues ont été remplacés par des noms français. Les affaires importantes, telles que le commerce bancaire et commercial, se déroulaient en français plutôt qu'en langues locales.

Dans les années 1920, la transformation culturelle était si complète qu'outre la culture et l'origine ethnique de la population, certaines parties de Hanoï et de Saigon pouvaient être confondues avec Paris plutôt qu'avec une capitale de l'Asie du Sud-Est.

1. La colonisation française du Vietnam a commencé pour de bon dans les années 1880 et a duré six décennies. Les Français ont justifié leur impérialisme par une «mission civilisatrice», un engagement à développer les nations arriérées.

2. En réalité, le colonialisme français était principalement motivé par des intérêts économiques. Les colons français souhaitaient acquérir des terres, exploiter leur main-d’œuvre, exporter des ressources et réaliser des bénéfices.

3. Les terres vietnamiennes ont été saisies par les Français et collectivisées dans de grandes plantations de riz et de caoutchouc. Les agriculteurs locaux ont été forcés de travailler sur ces plantations dans des conditions difficiles et dangereuses.

4. Les Français ont également imposé diverses taxes à la population locale et mis en place des monopoles sur des biens essentiels, tels que l'opium, le sel et l'alcool.

5. Les colonisateurs français étaient relativement peu nombreux et ont donc été assistés par des collaborateurs francophiles parmi le peuple vietnamien. Ces collaborateurs ont contribué à l'administration et à l'exploitation de l'Indochine française.

Informations de citation

Titre: « Le colonialisme français au Vietnam »

Auteurs: Jennifer Llewellyn, Steve Thompson

Editeur: Histoire Alpha

URL: https://alphahistory.com/vietnamwar/french-colonialism-in-vietnam/

Date publiée: 2 août 2019

Date de mise à jour : 5 novembre 2023

Date d'accès: 18 avril 2024

Droits d'auteur: Le contenu de cette page est © Alpha History. Il ne peut être republié sans notre autorisation expresse. Pour plus d'informations sur l'utilisation, veuillez vous référer à notre Conditions d’utilisation.